一位戰(zhàn)略科學(xué)家的初心與堅守

中共黑龍江省委

習(xí)近平總書記在中央人才工作會議上的重要講話中指出,“戰(zhàn)略人才站在國際科技前沿、引領(lǐng)科技自主創(chuàng)新、承擔(dān)國家戰(zhàn)略科技任務(wù),是支撐我國高水平科技自立自強的重要力量”。劉永坦就是這樣一位杰出的戰(zhàn)略科學(xué)家。他是我國著名雷達(dá)與信號處理技術(shù)專家,我國對海探測新體制雷達(dá)理論和技術(shù)奠基人,國家最高科學(xué)技術(shù)獎獲得者,中國科學(xué)院院士、中國工程院院士,哈爾濱工業(yè)大學(xué)教授。

作為杰出的戰(zhàn)略科學(xué)家,他40年如一日專注國防科技事業(yè),開創(chuàng)了中國新型雷達(dá)之路,以矢志報國、擔(dān)當(dāng)有為的家國情懷和追求真理、勇攀高峰的科學(xué)精神,為我國對海探測技術(shù)跨越式發(fā)展作出了重大貢獻(xiàn)。

他還是學(xué)生心目中的“坦先生”,扎根東北60載,立德樹人,教書育才,以嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)、腳踏實地的優(yōu)良學(xué)風(fēng)和甘為人梯、淡泊名利的道德情操,為黨和國家培養(yǎng)了一批批優(yōu)秀科研人才。

在中國共產(chǎn)黨成立100周年之際,黨中央授予劉永坦“全國優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”稱號,中央宣傳部授予他“時代楷模”稱號。

一片丹心,筑牢萬里海疆

“我這一輩子,就做一件事,能把童年時期的夢想付諸現(xiàn)實,是很幸福的。”1936年,劉永坦出生在江蘇南京一個溫馨的知識分子家庭,父親是工程師,母親是教師。生于書香之家,卻逢戰(zhàn)亂年代。慘絕人寰的南京大屠殺就發(fā)生在他出生的第二年。從南京到武漢,從宜昌到重慶,幼年的劉永坦隨著父母輾轉(zhuǎn)逃難。兒時的記憶,有飛機扔下的“茄子”(炸彈),有被血染紅的江水,更有母親教他背誦《滿江紅》時悲憤的神情、哽咽的聲音,有父親囑咐他“科學(xué)救國”的諄諄教誨和殷殷期望。報國圖強的種子,在劉永坦的心中深深埋下,生根發(fā)芽。

1953年,17歲的劉永坦以優(yōu)異成績考入哈爾濱工業(yè)大學(xué)。大三時,他作為預(yù)備師資到清華大學(xué)進(jìn)修,開始接觸無線電技術(shù);兩年后,返回哈爾濱工業(yè)大學(xué)任教。乘著改革開放的春風(fēng),1979年6月,作為我國第一批公派出訪的學(xué)者,劉永坦到英國進(jìn)修。“我的成功與否代表著中國新一代知識分子的形象。”學(xué)習(xí)期間,劉永坦與雷達(dá)結(jié)緣,認(rèn)識到“雷達(dá)看多遠(yuǎn),國防安全就能保多遠(yuǎn)”。

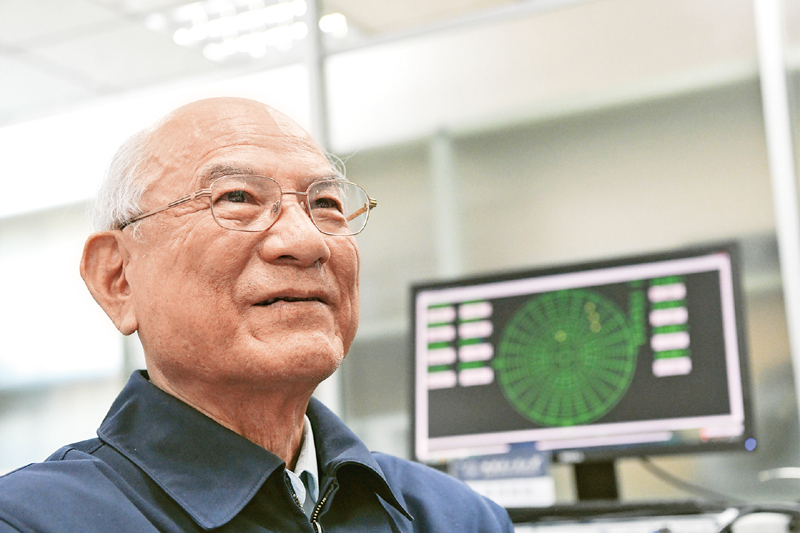

作為杰出的戰(zhàn)略科學(xué)家,劉永坦專注國防科技事業(yè),開創(chuàng)了中國新型雷達(dá)之路。圖為劉永坦在實驗室(2018年12月25日攝)。 新華社記者 王松/攝

300多萬平方公里的海洋國土是我國殊為寶貴的財富,18000多公里的海岸線是必須捍衛(wèi)的前線。沒有強大的海防,就沒有穩(wěn)固的國家安全。能夠料敵先機的雷達(dá)技術(shù),將給我國的海疆裝上“千里眼”,為萬里海岸線筑就“科技長城”。雷達(dá)技術(shù),也讓親歷過民族屈辱歷史的劉永坦錨定了實現(xiàn)科技強國理想的研究方向。1981年10月,45歲的劉永坦懷著“中國必須要擁有新體制雷達(dá),我要研制出中國的新體制雷達(dá)”之志,回到祖國,從零開始踏上艱辛探索之路。

新體制雷達(dá)被譽為“21世紀(jì)的雷達(dá)”,可以克服傳統(tǒng)雷達(dá)無法探測地平線以下目標(biāo)的弱點,“看”得更遠(yuǎn),“看”到目不所及,不僅是拱衛(wèi)海疆的“火眼金睛”,而且在航天、航海、漁業(yè)、沿海石油開發(fā)、海洋氣候預(yù)報、海岸經(jīng)濟區(qū)發(fā)展等領(lǐng)域具有無可替代的重要作用。20世紀(jì)70年代中期,我國曾對新體制雷達(dá)進(jìn)行過突擊性會戰(zhàn)攻關(guān),但由于研發(fā)難度大,沒能取得實質(zhì)性成果;到80年代初,我國相關(guān)研究尚未實現(xiàn)理論突破,而已開展探索的其他國家對技術(shù)嚴(yán)密封鎖。

“只有咬牙向前走,不能向外面的封鎖低頭”,“中國絕不能落下”,“國外能做出來,我們就一定能”。功夫不負(fù)有心人,1982年秋天,立項得到批準(zhǔn)。接下來是10個月的不眠不休,劉永坦帶著6個人的團隊連續(xù)奮戰(zhàn)。“沒有電腦,一頁稿紙300字,報告手寫了700多頁,寫廢的紙摞起來有半米高”,團隊首批骨干成員之一、哈爾濱工業(yè)大學(xué)教授張寧回憶,劉永坦帶著他們沒日沒夜地寫了幾個月,“喝光”的墨水瓶不計其數(shù),有時候?qū)懙檬滞笏嵬础⑹种赴l(fā)麻,連雞蛋都握不住。終于,一份20余萬字的《新體制雷達(dá)總體方案論證報告》順利通過國家評審論證。

然后又是800多個日夜,數(shù)千次試驗,數(shù)萬個測試數(shù)據(jù)……他帶著團隊全身心撲在案頭、守著實驗室,對關(guān)鍵技術(shù)一項一項攻關(guān),對硬件一項一項論證。6人課題小組中學(xué)雷達(dá)專業(yè)出身的只有3人,劉永坦帶著大家邊學(xué)邊干,相繼攻克海雜波背景目標(biāo)檢測、遠(yuǎn)距離探測信號及系統(tǒng)模型設(shè)計等理論難關(guān),于1986年創(chuàng)建了完備的新體制雷達(dá)理論體系,實現(xiàn)了我國海防預(yù)警科技的重大原始創(chuàng)新。

以身許國,何事不可為!“只想為國家做點事,國家的需要就是我們的需要,國家的需要就是我們個人的追求。”這就是劉永坦,把自己的理想同祖國的前途、把自己的人生同民族的命運緊密聯(lián)系在一起,以為國分憂、為國盡責(zé)為志,并為之不懈奮斗。

一腔赤誠,進(jìn)軍科學(xué)高峰

科技創(chuàng)新永無止境,探索腳步永無止息。劉永坦深知,建設(shè)新體制雷達(dá)絕不能停留在“紙上談兵”,只有能夠真正“大海撈針”,才能為我國筑就一道“海防長城”。以奠定理論基礎(chǔ)為新起點,他又帶領(lǐng)團隊,踏上一場從無到有的征途,立志把論文寫在祖國萬里海疆。

實驗站是開啟新體制雷達(dá)從理論到實踐的第一站,也是關(guān)鍵一站。

理論是全新的,沒有可以借鑒的實驗系統(tǒng),沒有現(xiàn)成的圖紙和方案,想要驗證它,只有摸著石頭過河。經(jīng)費有限,發(fā)射機、接收機等模擬系統(tǒng)和操作系統(tǒng)不能滿足實驗需要,建站面臨重重硬件困難。實驗站要在一片荒蕪之地拔地而起,和駐地之間有3公里的距離,沒有任何交通工具,只能頂風(fēng)冒雨徒步往返。選址遠(yuǎn)離人煙,只有實驗設(shè)備為伴,簡易房子四面漏風(fēng)……這些都是野外實驗工作和生活的常態(tài)。在前所未有的困難面前,有的人打了蔫兒,有的人打起了退堂鼓。關(guān)鍵時刻,面對困境,作為帶頭人的劉永坦話語鏗鏘:“如果沒有難點,還叫什么科研!有條件要干,沒有條件創(chuàng)造條件也要干。”

當(dāng)時已經(jīng)年逾50的劉永坦,帶著隊伍克服工作和生活的重重困難,和大家同遭蚊子咬、同受臺風(fēng)吹,在荒灘一干就是幾個月,每天工作十幾個小時,連熬幾個晝夜是家常便飯,經(jīng)常是餓了吃一口冷饅頭充饑,困了就倒在實驗室的板凳上湊合一覺。就這樣,經(jīng)過成千上萬次的反復(fù)實驗,新式天線、全新信號處理機、低相噪發(fā)射機等關(guān)鍵設(shè)備陸續(xù)問世。到1989年底,我國第一個新體制雷達(dá)實驗站在山東威海建成。

雷達(dá)站建成投入使用,劉永坦團隊科研攻堅的重點轉(zhuǎn)移到捕捉目標(biāo)回波上。

嚴(yán)冬時節(jié),海風(fēng)刺骨。駐守荒灘,只有迎風(fēng)矗立的雷達(dá)天線陣為伴,天線陣外海浪翻滾。因為環(huán)境變化,系統(tǒng)頻頻死機。幾十萬行的大型控制程序,各個環(huán)節(jié)都要一一對接,任何細(xì)微差錯都可能導(dǎo)致功虧一簣,只能一次次調(diào)試、一次次返工、再一次次調(diào)試……1990年4月3日,當(dāng)一個小小的紅色圓點出現(xiàn)在顯示屏上時,大家屏住了呼吸,開始記錄數(shù)據(jù)、核對信息。隨著時間一分一秒走過,寂靜的海灘慢慢出現(xiàn)竊竊私語、小聲交談,進(jìn)而出現(xiàn)顫抖的歡呼、興奮的吶喊……目標(biāo)確認(rèn)!這一刻,激動的淚水順著劉永坦剛毅的面頰流淌。8年披荊斬棘,8年堅持不懈,8年趕完了西方國家二三十年的路,我國新體制雷達(dá)實驗系統(tǒng)終于首次實現(xiàn)目標(biāo)探測!新體制雷達(dá)研究成果獲得1991年國家科技進(jìn)步獎一等獎。

“這個事情沒完,還得往前走!”完成從理論到技術(shù)的創(chuàng)新突破,劉永坦又把目光聚焦到科研成果的實戰(zhàn)轉(zhuǎn)化,決心為國家研制出一套能真正布置在海防線上的裝備工程。

南方某新建大型雷達(dá)站基地,劉永坦和團隊成員們看著雷達(dá)回波監(jiān)控的目標(biāo)淹沒在更復(fù)雜的電離層雜波中,難以分辨,心里五味雜陳。之前在實驗站驗證成功的方法遇到了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。“解決不了抗干擾問題,雷達(dá)就沒有生命。”劉永坦帶領(lǐng)團隊開始攻克“抗雜波”這個當(dāng)時國際上公認(rèn)的難題。越靠近赤道,新體制雷達(dá)受到的環(huán)境干擾就越嚴(yán)重,甚至可能讓雷達(dá)變成“睜眼瞎”。這是導(dǎo)致許多開展新體制雷達(dá)研究的國家停留在實驗階段難以繼續(xù)的原因之一。幾夜無眠,劉永坦一遍遍分析、研判,發(fā)現(xiàn)能走的路只有一條:對實驗系統(tǒng)大幅調(diào)整改動,徹底改造。劉永坦帶領(lǐng)大家一起分析雜波來源、特性,組建若干研究小組,齊頭并進(jìn)、多點出擊,設(shè)計、試驗、失敗、總結(jié)、再試驗……團隊成員“三班倒”、“連軸轉(zhuǎn)”,日夜奮戰(zhàn)。經(jīng)過不斷反復(fù)調(diào)整,當(dāng)再次進(jìn)入到實際運行時,如星星一般的目標(biāo)出現(xiàn)在顯示器湛藍(lán)的背景上,世界性雜波難題被攻克!

又是20載春秋,2011年,劉永坦帶領(lǐng)團隊成功研制出我國首部全天時、全天候、遠(yuǎn)距離、海空兼容的海防預(yù)警裝備,與國際最先進(jìn)同類雷達(dá)相比,系統(tǒng)規(guī)模更小、作用距離更遠(yuǎn)、精度更高、造價更低。中國成為世界上極少數(shù)擁有該技術(shù)的國家,我國海防戰(zhàn)略縱深得到極大拓展,為推動我國海軍走向深遠(yuǎn)海、建設(shè)海洋強國提供了堅強技術(shù)后盾。2015年,這項成果獲得國家科技進(jìn)步獎一等獎。

以探究真理、發(fā)現(xiàn)新知為使命,直面問題、迎難而上,把科技自立自強的職責(zé)使命擔(dān)在肩上,不斷攀登科技高峰——這就是劉永坦展現(xiàn)出的科學(xué)精神和品格。

一生燃燭,光耀師者風(fēng)范

習(xí)近平總書記指出:“中國是一個大國,對人才數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)的需求是全方位的,滿足這樣龐大的人才需求必須主要依靠自己培養(yǎng),提高人才供給自主可控能力。”為國家培養(yǎng)更多青年人才,也是劉永坦一生的追求。

獲得很多榮譽和頭銜的劉永坦,最看重的還是“教師”這個身份。劉老師或者“坦先生”是同學(xué)們對他的親切稱呼,也是他最喜歡的稱謂。桃李不言,下自成蹊。他以心燃燈,照亮一代又一代學(xué)子的成長之路,為國家培養(yǎng)了一批又一批優(yōu)秀人才。

甘為人梯,以自己的知識積累和學(xué)術(shù)積淀“教人求真”,劉永坦以此為執(zhí)教使命。1958年回到哈爾濱工業(yè)大學(xué)任教以來,他參與組建無線電工程系,堅守教學(xué)一線60多年,先后講授十多門課程。對學(xué)生和青年教師,他悉心指導(dǎo)、傾情付出。有時腰疾復(fù)發(fā),劉永坦忍住“腰斷了一樣”的劇痛,或繼續(xù)為學(xué)生講課,或旁聽青年教師試講。甚至臥床不起時,他還把研究生叫到家里研討課題、研究論文、交流科研心得。他嚴(yán)以治學(xué),要求學(xué)生腳踏實地、扎扎實實做學(xué)問。“有的人聰明,學(xué)什么東西立刻理解,是好事。而有的人或許不夠聰明,但做事踏實,可能會走得更遠(yuǎn)。”在劉永坦看來,“只有做到規(guī)格嚴(yán)格、功夫到家、學(xué)懂弄通,才能不拘一格去創(chuàng)新”。他的學(xué)生說,做“坦先生”的學(xué)生,功底不扎實是不行的,故弄玄虛、華而不實的東西逃不過“坦先生”的“火眼金睛”。有沒有仔細(xì)查閱文獻(xiàn)資料、做足功課,只要和“坦先生”一討論,立刻就會“原形畢露”。“學(xué)生讀我的研究生,是對我的最大信任,要是教不好,豈不是誤人子弟?”他始終保持對學(xué)生負(fù)責(zé)到底的態(tài)度,主張學(xué)以致用,把學(xué)生“真刀實槍放到真實的環(huán)境里去鍛煉”。

學(xué)高為師,德高為范。老師對學(xué)生的影響,離不開老師的學(xué)識和能力,更離不開老師為人處世、于國于民、于公于私所持的價值觀。劉永坦胸懷家國、治學(xué)純粹,率先垂范投身科研一線,以身作則不斷鉆研、勇于挑戰(zhàn)科研新高度。“(新體制雷達(dá))這件事可能要干一輩子,不光我自己,要集結(jié)全系的力量,甚至更多的力量。”從最初的6個人到后來的30多人,劉永坦帶出了新體制雷達(dá)領(lǐng)域老中青三代人才梯隊,帶出了一支作風(fēng)過硬、能攻克國際前沿課題的“雷達(dá)鐵軍”。他們中有的人本可安于以教授身份站在講臺上、坐進(jìn)實驗室,卻仍愿意跟著“坦先生”扎根在偏僻清冷的海邊做“苦學(xué)問”。“我們敬重他,不能辜負(fù)他”,張寧由衷地說。

“事業(yè)需要接班人,未來還得靠年輕人。”2021年9月,以劉永坦名字命名的“永坦班”迎來第一批27名“00后”本科新生。劉永坦不顧85歲高齡和積年腰疾,親自擔(dān)任班主任,以言傳身教著力培養(yǎng)學(xué)生的家國情懷和科學(xué)精神,激勵青年學(xué)子投身國防和科研事業(yè)。

黨的十九屆五中全會明確了到2035年我國進(jìn)入創(chuàng)新型國家前列、建成人才強國的戰(zhàn)略目標(biāo)。習(xí)近平總書記指出,要“堅持面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,深入實施新時代人才強國戰(zhàn)略,全方位培養(yǎng)、引進(jìn)、用好人才,加快建設(shè)世界重要人才中心和創(chuàng)新高地,為2035年基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化提供人才支撐,為2050年全面建成社會主義現(xiàn)代化強國打好人才基礎(chǔ)”。實現(xiàn)這一戰(zhàn)略目標(biāo),正需要一大批劉永坦這樣一生燃燭、誨人不倦的“坦先生”。

一份淡泊,永葆初心不改

當(dāng)年,面對英國伯明翰大學(xué)授予的名譽研究員稱號和導(dǎo)師的再三挽留,面對留英任教的國際領(lǐng)先研究條件和優(yōu)越生活待遇,劉永坦毫不動心,懷著濃濃報國之情,投身到祖國建設(shè)事業(yè)中。“可以在科研成果上堂堂正正地署上‘中華人民共和國’,這種心情是何等舒暢”,他這樣解釋自己毫不猶豫的選擇。

劉永坦躬耕杏壇一甲子,不斷培養(yǎng)造就愛國奉獻(xiàn)、勇于創(chuàng)新的優(yōu)秀人才,帶出了新體制雷達(dá)領(lǐng)域老中青三代人才梯隊。圖為劉永坦(前右)在哈爾濱工業(yè)大學(xué)實驗室和青年研究人員一起鉆研雷達(dá)技術(shù)(2018年12月25日攝)。 新華社記者 王松/攝

年逾不惑,敢于從零突破、從理論奠基做起。相對于一些短平快的科研項目或更容易出成果的研究,劉永坦以國家需要為導(dǎo)向,不怕坐“冷板凳”,選擇以研制新體制雷達(dá)為一生的事業(yè)。“在黨的領(lǐng)導(dǎo)下,為我們的事業(yè)奮斗終身!”回國后,他在入黨申請書上這樣寫道。

經(jīng)過艱苦攻關(guān)取得重大研究突破、獲得國家大獎時,面對“功成名就、見好就收”的勸說,面對“歇歇吧”、“別砸了自己的牌子”的建議,劉永坦堅持不慕虛榮、決不躺在功勞簿上,“一定要讓新體制雷達(dá)走出實驗室,走向海洋”,從實驗場轉(zhuǎn)向?qū)嶋H應(yīng)用場,繼續(xù)奮戰(zhàn)。

劉永坦專注國之重器的研究,干驚天動地事,卻只愿潛心治學(xué),做隱姓埋名人。直到2019年1月8日,白發(fā)蒼蒼的劉永坦從習(xí)近平總書記手中接過國家最高科學(xué)技術(shù)獎的獎?wù)潞妥C書時,他的名字才廣為人知。

這些年來,面對一些單位的高薪聘請,劉永坦說,“錢對一個知識分子來說有什么意義?情懷和理想才是最重要的”。名利不足為惑,他沒有利用頭銜和榮譽去“下海”賺錢,而是更加聚焦專業(yè)、心無旁騖。科研攻關(guān)時,他常常會帶領(lǐng)團隊“閉關(guān)”——兩耳不聞窗外事,一心只解科學(xué)題,集中精力研究問題、潛心鉆研。

劉永坦的家里沒有奢華家具,最多的就是各類書籍和科研資料。書房里一塊刻著“金婚之喜”的銀盤閃閃發(fā)光,與其他獎?wù)虏⒘袛[放,很是奪目。小小細(xì)節(jié),藏著這位大科學(xué)家心底最柔軟的溫情。那是2010年11月,學(xué)校為紀(jì)念劉永坦和夫人馮秉瑞這對“科學(xué)伉儷”結(jié)婚50周年送給他們的禮物。當(dāng)年,他們夫婦二人來到哈爾濱工業(yè)大學(xué)求學(xué)、工作,漫長的歲月里,他們攜手走過寒來暑往,如今已是皓首老人……2020年8月3日,劉永坦夫婦相互攙扶著走進(jìn)哈爾濱工業(yè)大學(xué)行政樓,將國家最高科學(xué)技術(shù)獎800萬元獎金全部捐出,設(shè)立“永瑞基金”,用于電子與信息學(xué)科人才培養(yǎng)。“永瑞”是從夫婦二人名字中各取一字,“永瑞基金”是他們情比金堅的見證,更是一代知識分子對國之未來最殷切的期盼。一輩子、一件事,劉永坦始終燃著一把火。如今,他們夫婦二人將這科學(xué)之火傳遞下去,鼓勵更多年輕人踏上科技強國之路。

“我們這個歲數(shù),所求不多”,“能夠助力國家培養(yǎng)更多杰出人才、打造更多國之重器,這心愿就能使我們重新年輕”。淡泊以明志,寧靜以致遠(yuǎn)。把熱愛科學(xué)、探求真理作為畢生追求,專注于自己的科研事業(yè),勤奮鉆研,靜心篤志。這就是劉永坦的堅守,是我們這個時代要崇尚的品格、要弘揚的情操。

耄耋之年,劉永坦仍心懷強烈的使命感、緊迫感和責(zé)任感:“新體制雷達(dá)還有很多工作要完成,國家對創(chuàng)新人才的需要還很迫切,我一刻也不能懈怠。”劉永坦以“斗罷艱險又出發(fā)”的壯志豪情,正帶領(lǐng)團隊向推動新體制雷達(dá)小型化、多基地、分布式等方向進(jìn)軍,要讓“21世紀(jì)的雷達(dá)”在中國大地不斷發(fā)展進(jìn)步,更好護衛(wèi)萬里海疆、更好服務(wù)全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程。